|

||||

|

|

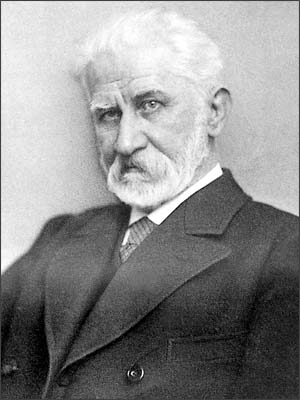

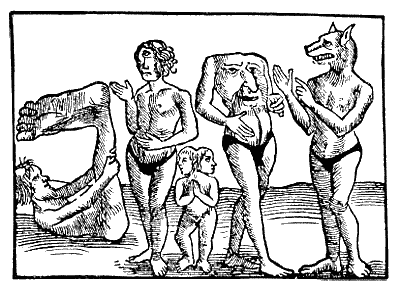

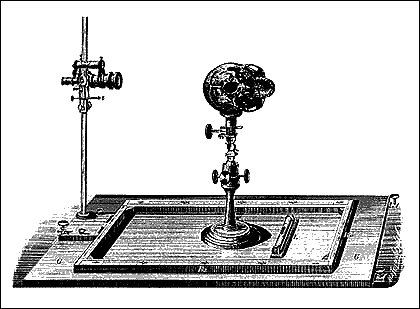

Антропоморфные обезьяны и низшие типы человечества Д. Н. Анучин