|

||||

|

|

Часть 1 Метаформа ушу

Автор признателен всем тем, кто принимал участие в обсуждении концепции первой части у нас в стране, в Китае и в Великобритании. Искренняя благодарность — моим учителям как в ушу, так и в китаеведении, с надеждой оправдать их усилия, а также многим моим товарищам, без которых эта книга не была бы написана и издана. Глава 1 Молчащая культура

Примеряя китайские одежды С чем можно сравнить китайскую культурную традицию в том виде, в котором соприкасается с ней европеец, хотя бы в общих чертах знакомый с ее историей, языком и обычаями? Пожалуй, с тонкой, прозрачной, но при этом абсолютно непроницаемой тканью. Мы прекрасно видим, что творится за этой почти эфемерной перегородкой, и все же не можем проникнуть сквозь нее. Мы видим и знаем, какие люди находятся по ту сторону, какие отношения складываются между ними, чем они дышат и живут, но, увы, не способны сами приобщиться к этому зазеркальному миру. Мир за этой перегородкой духовно полноценен, каждая его часть является взаимопреемлющей. Так, в ушу философия не отделена от приемов, равно как и во всей китайской культуре практика вообще неотличима от духовного совершенствования. Здесь символ един со своей порой абсурдно простой, но всегда природно-естественной формой, мастерство неотличимо от святотатства. Именно эту ткань, которую мы начинаем все реальнее и реальнее ощущать при изучении боевых искусств, мы и понимаем как традицию, а отсюда становится понятным, что такое «жить внутри традиции». Лишь единицы западных людей сумели, не нарушив кисейной тонкости этого мира, войти в него, стать преемниками школ и воспринять ушу именно в таком виде, как его воспринимают китайские мастера, — как путь духовного преемствования воли древних мудрецов. Для Дальнего Востока боевые искусства всегда были полифункциональны, они одновременно являлись и искусством самозащиты и способом состязаний, ритуальным видом спорта и методом превентивной медицины, духовной дисциплиной и способом социально-культурного воспитания, символической самореализацией человека в пространстве священных сил космоса и колоссальным зрелищем. Что-то со временем отошло на задний план, что-то размылось и превратилось лишь в воспоминание о временах «высокой древности» и силе духа ее мастеров. Китай стал колыбелью всех восточных боевых искусств. Японские каратэ и айкидо, корейское хварандо, индонезийский пенчак-силат, вьетнамское вьетводао — все они так или иначе своими корнями связаны с Поднебесной империей. Правда, не все сегодня громко заявляют об этом, кому же хочется «терять самостоятельность». Но факт остается фактом, практически все боевые искусства вышли из ушу, даже создатель каратэ Фунакоси Гитин признавал, что «каратэ — это китайское боевое искусство», ведь сначала даже многие названия в каратэ были китайскими. Но, как ни странно, на Западе о китайских боевых искусствах узнали значительно позже, чем о каратэ, и до сих пор немногие хорошо разбираются в его стилях и направлениях. Дело в том, что в ушу существует несколько тысяч лишь основных стилей, подчас абсолютно непохожих друг на друга. Только к одному шаолиньскому направлению ушу относят около четырехсот стилей! Даже китайские знатоки ушу зачастую не могут перечислить их названия. Основной парадокс, может быть, заключается в том, что о китайских боевых искусствах мы узнали не с Востока, не из их колыбели, но с Запада. Именно там открывали свои школы сотни китайских иммигрантов, активно заселявших Западную Европу и США еще с начала прошлого века. Больше всего эмигрировали из южных китайских провинций, сначала ехали зачастую на Гавайи, в Австралию, Малайзию, а затем перебирались и на Запад. Не случайно, что первыми стилями, о которых узнали европейцы, были именно южные стили ушу, например, знаменитые хунгар (хунцзяцюань) и винчунь (юнчунь). Справедливости ради признаем, что большинство таких школ, открытых китайцами на Западе, мало соотносились с истинной традицией ушу, и, скажем, американский винчунь мало похож на своего китайского собрата, однако такие школы позволяли китайцам заработать немного денег и выжить среди «варваров». О загадочных китайских боевых искусствах говорили еще в 60-х годах, но настоящий бум начался приблизительно с начала 70-х. Слово «ушу» тогда практически никому не было известно, зато прижилось слово «кунфу». Именно так называли боевые искусства в ряде южных районов Китая и так их именовали в тайных обществах, которые переместились из Китая в США, а позже и в Европу еще в начале века. Ни для кого не было секретом, что большинство залов для занятий кунфу — «квонов» (искаженное от китайского «гуань») — принадлежат именно тайным обществам «Белого солнца», «Неба и Земли», которые из организаций взаимопомощи стремительно трансформировались в гангстерские группировки. Поскольку на Западе сначала широко употребляли не слово «ушу», а слово «кунфу», то часто спрашивают — чем ушу отличается от кунфу? Ничем, никаких существенных различий между ними нет. Хотя первоначально они означали совсем разные вещи. Дело в том, что на протяжении многих сотен лет для китайских боевых искусств использовали разные названия, например «ушу», «уи» (и то и другое переводится просто как «боевые искусства»), «цюаньшу» и т. д. Знаменитое сегодня слово «ушу» стало употребляться лишь в III в., но уже в те времена означало для китайцев не просто способы боя. Кунфу в китайском нормативном произношении произносится как «гунфу» и дословно означает «высшее мастерство», «чудесное умение», «упорная работа», «мастерский труд». Не сразу слово «гунфу» стало применяться по отношению к боевым искусствам, например, в XII веке в китайской философии оно означало высший этап совершенствования человека, когда он занимается самовоспитанием или созерцанием (медитацией). Позже, когда боевые искусства достигли в Китае пика своего развития, многие их поклонники осознали, что через занятия ушу можно прийти к такому же просветлению сознания, такому же совершенству духа, как, скажем, в буддизме или конфуцианстве. Тогда слово «гунфу» стало обозначать весь комплекс боевых искусств. Интересно, что долгое время Запад вообще не знал, как называются китайские боевые искусства, — первоначально их называли просто «китайским боксом», а известный популяризатор боевых искусств Эд Паркер вообще именовал их «китайским каратэ». Распространение кунфу было связано со словом «тайна» — «тайная техника», «тайные смертельные прикосновения к болевым точкам», «тайный удар». В журналах помещались даже фотографии людей в масках и подобиях китайских одеяний — объяснялось, что это и есть истинные мастера кунфу, которые не рискуют показать лицо, иначе их якобы тотчас найдут и убьют китайские коллеги за раскрытие страшных тайн. Несложно догадаться, сколь эффектно срабатывали такие трюки. Кунфу стало в одно время даже более популярным, чем каратэ. С одной стороны, каратэ уже несколько приелось западной публике, с другой стороны, стало ясно, что занятия каратэ требуют регулярных и достаточно трудоемких тренировок, в то время как немало поклонников кунфу надеялись, что мастерства можно достичь и без изнурительной работы, лишь овладев «внутренней энергией». К тому же каратэ уже к середине 70-х годов имело четкие правила и строгую систему соревнований, подделки под каратэ были достаточно сложны. Таким образом, под понятие «кунфу» подпадало все то, что не являлось каратэ, в том числе и многочисленные выдумки. Параллельно с этим ошеломляющий эффект на западную публику производит личность Брюса Ли — человека, чей образ во многом «сделан» рекламой, но, безусловно, талантливого. Он впервые показывает на экране не маленького и вечно униженного китайца-слугу, но прекрасного бойца, который побеждает европейцев. У него кунфу — не просто «махания руками», как до этого представляли многие, но реальное боевое искусство. Популярность кунфу, равно как и всего китайского, резко пошла вверх, а трагическая и загадочная смерть Маленького Дракона лишь прибавила ажиотажа вокруг боевых искусств. Правда, знания собственно китайского ушу у Брюса Ли были достаточно поверхностными, свою технику он в основном базировал на собственных изысканиях и изучении английского бокса, но публика, естественно, принимала все это за истинное кунфу.[1] Затем в середине 70-х годов появляются книги Р. Хаберзетцера, Д. Дрэгера, Р. Смита, Э. Паркера, Д. Гилби, ставшие бестселлерами в мире боевых искусств. Практически они и сформировали западный подход к ушу. Хаберзетцер впервые рассказал о «внешних» и «внутренних» школах, однако столь сильно запутался в истории ушу, классификации стилей и столь сильно переврал все названия, что это свело на нет весь эффект его книги. Д. Гилби рассказывал о тайных мягких ударах, о секретных ударах с ничтожно малой дистанции, отбрасывающих человека на два метра, о некоем «освобожденном боксе» — отсутствии какой-либо системы для введения противника в заблуждение.[2] К самой сути ушу, к его внутренней традиции все это имело достаточно косвенное отношение, ушу рассматривалось как продолжение каратэ — только более загадочное и экзотическое. Кунфу просто оказалось той почвой, к которой можно было приписать любые собственные фантазии. И все же книги имели ошеломляющий успех и, что самое поразительное, пользуются популярностью и по сей день. Тем парадоксальнее кажется, что в основе большинства из них не лежит практически никакого достоверного материала, кроме слухов, бродивших вокруг «загадочного кунфу». В лучшем случае местом «изучения» кунфу становился Гонконг — английская колония на территории Китая, где преподаватели ушу далеко не самого высокого уровня зарабатывали деньги на энтузиазме европейцев. Сколь ни нелепы были рассказы и сколь мало они ни совпадали с китайской реальностью, что можно было увидеть даже невооруженным взглядом, им охотно верили, поскольку такие истории целиком отвечали западному стереотипу о кунфу. По существу, упоминания о китайском ушу служили лишь «трамплином», от которого отталкивалась западная фантазия. Там, где «наука об ушу» не получилась, тотчас возник «миф об ушу». Нимало не заботясь о правдоподобности, десятки книг и сотни статей на Западе, а затем и у нас в стране рассказывали небылицы о «коридорах смерти» Шаолиня, таинственных монахах, тайных методах боя, не удосуживаясь заглянуть в саму китайскую культуру. Здесь можно задать до странности примитивный вопрос, на который, однако, еще никто не сумел дать ответ: как можно было рассказывать об ушу, ни разу не заглянув в китайские хроники и трактаты, не выяснив той многозвенной цепи событий, которая привела к складыванию такого сложного феномена, как китайские боевые искусства. Откуда же брались основные факты таких книг? Неужели исключительно «из головы»? Как ни странно, западное сознание допускает такое. Напомним, что нуждаются не столько в рассказе о действительном положении вещей (такой рассказ может оказаться слишком сложным и непривычным для восприятия), но в веселых и экзотически-таинственных байках. Ушу все дальше и дальше уходит от реальности, и переизданные во многих странах книги Смита, Гилби лишь подкрепляют эти сказочные рассказы. На помощь пришел и кинематограф, выдавший целую обойму боевиков с участием Брюса Ли, Чака Норриса, Джекки Чана и тем самым создавший «свой», нигде, кроме как в кино, не встречающийся мир боевых искусств. Истинное ушу осталось в далекой дымке древних и современных легенд Китая и Запада. Как результат взлета популярности всего «китайского», началось создание собственных, чисто западных стилей ушу. Естественно, что в авторстве никто признаваться не хотел, и в основном прикрывались древней китайской традицией. Изобретались собственные стили, представлявшие собой причудливую смесь каратэ, айкидо, простейшего рукопашного боя и «философских откровений». Древнее китайское искусство переместилось из области культурной традиции в область фантазий и философских спекуляций. Зачастую делалось и так — бралось название реально существующего в Китае стиля и под него подводилось совсем иное содержание, фактически собственное изобретение. Так, например, вне Китая возникли небывалые формы стилей хунгар, чой, винчунь, чойлифут, которые даже отдаленно не напоминали своих китайских «однофамильцев». Выдумывание ушу снимает для многих людей одну немаловажную проблему — проблему собственной интеллектуальной слабости или элементарной лени в изучении боевых искусств. Нетрудно стать «законодателем мод» в том стиле, который сам изобрел. На Западе практически вся комплексность ушу отошла в сторону, оказалась непонятной, практически недостижимой. С одной стороны, это объясняется тем, что никаких аналогов Запад не знал. С другой стороны, боевые искусства приходят сюда скорее как мода, как способ урегулировать свои психические проблемы, подобно тому как в США, Великобритании и Франции существует в каждом городе несколько десятков, а то и сотен школ медитации, которые неправомерно связывают себя обычно с дзэн-буддизмом. Это скорее дань моде заботы о своем психическом здоровье, нежели дань уважения живой духовности Востока. Подавляющее большинство китайцев, преподающих на Западе, весьма посредственно ориентируются в боевых искусствах (смею утверждать это по собственному опыту обследования китайских клубов в Англии, в том числе в лондонском Чайна-тауне), к тому же быстро превратили это в поточный способ делания денег. Например, одна из самых известных наследниц реальной традиции тайцзицюань, дочь одного из величайших мастеров Китая начала нашего века, ведет одновременно свыше десятка групп в разных городах, приблизительно по два-три занятия в месяц для каждой группы. Несложно понять, что реальная передача традиции теряется, к тому же западные люди не привыкли тренироваться по нескольку часов в день самостоятельно, без присмотра инструктора. Интересно, что большинство людей на Западе тренируются именно ради здоровья, что они и сами неустанно любят подтверждать. Таким образом, предполагаемая глубина боевых искусств редуцирована либо до несложных оздоровительных комплексов, либо до системы боя, в которой больше рекламы, нежели реальной пользы хотя бы для самозащиты. Но не только для западных людей недоступен в своей полноте мир традиционных боевых искусств, зачастую он закрыт и для китайцев. Думается, дело здесь не в этнической принадлежности, хотя, конечно, знание языка, умение общаться и слушать играют здесь далеко не последнюю роль. Истинное ушу — в какой-то степени элитарное занятие — дело аристократии духа. Сегодня, как и в древности, в Китае немало людей страстно ищут настоящих, подлинных мастеров, а найдя, просятся к ним в ученики. Но большинство ожидает отказ. Немало спортсменов-ушуистов, уходя из большого спорта, также желают заняться истинным ушу, но время для многих уже потеряно, у них сформировались иные жизненные ориентиры, другой внутренний настрой и понимание форм ушу. Сейчас, как и много веков назад, через каналы ушу идет преемствование основных культурных ценностей прошлого. Через боевые искусства китайцы не просто узнают, но и осознают реальность многих философских понятий, приобщаются к образам героев древности. Занимаясь ушу, они вдыхают в себя ароматы живой истории. Казалось бы, на фоне массового спорта, огромных усилий по исследованию стилей ушу, массового создания институтов и коммерческих организаций по преподаванию ушу, традиция боевых искусств обречена на умирание. Например, иностранец может сегодня «купить» ушу, заплатив определенную сумму за обучение в Академии ушу, во Дворце ушу неподалеку от Шаолиньского монастыря, а то и просто в обычной секции. Естественно, что после непродолжительных занятий его ожидает долгожданный диплом. И все же чистая струя «истинного ушу» существует, она струится меж камней рекламы, экзотики и формализации, скрываясь от глаз массового, но слепого энтузиазма, оберегая себя от замутнения. Она практически не видна для не посвященных в тонкости материи ушу, но присутствие ее постоянно ощущается. Иногда в глухой деревне встретишь такое удивительное искусство, которое и не снилось современным спортсменам. То кто-то покажет как высшую ценность старый трактат известного мастера по ушу, доставшийся по наследству, и даст такую блестящую трактовку каждой его фразе, которая поразила бы даже искушенных комментаторов и «книжников». Иногда рано утром, лишь только взойдет солнце, в парке встретишь человека, к которому знающие люди даже не советуют подходить, потому что «это великий мастер, и стоять с ним рядом — неудобно». То место, где он обычно тренируется, нельзя никому занимать. А заговорит он с тобой лишь в том случае, если ты будешь представлен известным человеком из мира традиционного ушу, да и то не всегда. Многие китайцы, сами не будучи большими знатоками и не разбираясь досконально в ушу, все же прекрасно знакомы со всеми правилами общения. Это особый такт ненавязчивой культуры, тонкая осторожность в общении, исторически присущая Китаю. Бестактность здесь абсолютно невероятна, ибо уважение к ушу и к носителям его традиций воспитывается с детства. А вот для большинства западных людей это практически невозможно — нам хочется все получить немедленно, лишь при одной просьбе. За желанием что-то узнать или даже овладеть ушу нередко сквозят апломб и незаметное для нас самих высокомерие — нас должны обучать уже потому, что мы пришли к учителю. А последствия этого можно встретить повсеместно: здесь и варварское искажение стилей, всевозможные выдумки и переводы книг, вызывающие восхищение лишь одной фантазией переводившего. Здесь же и целый ряд работ, где под громкими названиями «традиций ушу», «боевых искусств мира» кроется собрание грандиозных нелепостей, ничего общего с Китаем и ушу не имеющих.[3] Здесь же и обыкновенный меркантилизм, в то время как Конфуций был готов обучать «и за связку сухого мяса». Все это лишь отдаляет от действительных ценностей ушу, а доселе прозрачная ткань традиции становится непроницаемой даже для взгляда. В этот момент китайская традиция перестает хоть как-нибудь соотноситься с нами, и культура замолкает. Она становится мертвым слепком с самой себя, музейным экспонатом, превращаясь в набор привлекательных названий и экзотических приемов. Китайские корни западного мифа Долгое время европейцы не могли разобраться ни в истоках ушу, ни в его истории, ни в его воздействии на китайскую культуру. Мешали тому, с одной стороны, сильные европоцентристские стереотипы, с другой стороны, китайская мифология, скрывавшая за своим флером действительную историю ушу. Как ни странно, первые упоминания о китайских боевых искусствах были связаны с Японией. В начале века большую популярность приобретает джиу-джитсу, точнее — некие японские «приемчики», которые европейцы и принимали за джиу-джитсу. Пришли эти «приемчики» в Европу и Америку вместе с американскими солдатами, вернувшимися из Японии. Стали открываться первые секции джиу-джитсу и дзюдо во Франции, причем пропаганде этих единоборств в немалой степени способствовали сами японцы, прекрасно понимавшие, что на этом можно сделать неплохие деньги. Западные люди, начавшие ценить японскую живопись, обратили внимание, что знаменитый японский художник Хокусай иллюстрировал некоторые пособия по джиу-джитсу. И вот на такой волне популярности ряд известных востоковедов на рубеже XX века вспомнил, что на самом деле родина джиу-джитсу находится в Китае. Статья знаменитого китаеведа Герберта Эберхарда, опубликования в начале 10-х годов нашего века, так и называлась — «Дом джиу-джитсу», и посвящена она была ушу в Китае. Но эта первая попытка разобраться в истоках боевых искусств Дальнего Востока так и осталась незамеченной, никто из фанатов джиу-джитсу даже не обратил на нее внимание. Но вот необычный факт, который не может не насторожить нас: Эберхард, прекрасный знаток китайской культуры, народных верований и праздников, даже ни разу не упомянул слово «ушу»! Цитируя древние хроники и трактаты, он так и оставил китайские боевые искусства безымянными, иногда именуя их «китайской формой джиу-джитсу».[4] Может быть, такую безымянную форму подачи материала Эберхард выбрал лишь для того, чтобы не затруднять чтение своей работы неискушенным в китайских терминах читателям? Но почему же тогда он ничего не говорит о колоссальном количестве занимающихся ушу в Китае, в то время как практически не существовало такой деревни, где не было бы своей школы ушу? Но с тем же необычным явлением мы сталкиваемся, читая работы самого известного российского китаеведа академика В. М. Алексеева. В начале нашего века он вместе с французским, исследователем Э. Шаванном объехал практически весь Китай, побывав даже в самых глухих деревнях. Заезжал он и в Шаолиньский монастырь в провинции Фуцзянь, где отметил настенные фрески, изображающие сражающихся монахов. Но все это для В. М. Алексеева было лишь историей — ни слова об ушу в современном ему Китае он не написал. Неужели не заметил, проехав сотни километров по всему Китаю? Думается, ответ здесь в другом, равно как и в случае с Эберхардом. Прекрасно развитый западный ум улавливал в китайской культуре лишь те реалии, которые привык видеть на Западе. Мы встречаем доскональные описания китайской архитектуры, удивительно меткие замечания по поводу традиций и обычаев народа, но ни слова об ушу, которое в то время было неотделимо от повседневной жизни Китая. Западный ум просто отказывался воспринимать боевые искусства как самостоятельное явление культуры, как явление высшего цивилизационного порядка. Блестящие ученые замечали лишь то, что имело аналоги в западной культуре, ушу же долгое время оставалось «за кадром». Оно в лучшем случае рассматривалось либо как народная забава, либо как обычное воинское ремесло, давным-давно отошедшее в прошлое. Мало кто мог предположить, что все императоры Китая и даже его новые руководители — Сунь Ятсен, а позже и Чан Кайши — были большими поклонниками боевых искусств. Но, как ни странно, корни западного мифа об ушу лежат именно в Китае. И относится это прежде всего к версии о весьма древнем возникновении ушу. В отличие от Запада, для Китая абсолютно точное следование истинной форме ушу есть принцип и идеал традиции. Лейтмотивом всей китайской культуры является почитание древности. Причем это не просто уважительное отношение к делам давно минувших дней, но ценностное мерило дел сегодняшних. Весь процесс истории воспринимается исключительно как передача духовных ценностей, сакрального «пути Неба» от первомудрецов к их потомкам; не случайно по-китайски понятие «история» трактуется именно как связь между духом предков и современников. В китайском языке это обозначается термином «гуцзинь» — «древность — современность». Не случайно всякий стиль ушу несет в себе миф о своей весьма древней истории, и занятия этим стилем для китайца превращаются в путь следования древним мудрецам. Древность выступает здесь даже не столько как призыв вернуться в прошлое, но как регулятор социального поведения сегодняшнего дня; не случайно в Китае считалось, что в «высокой древности» царствовали справедливость, человеколюбие и естественность жизни, к которым и следует вернуться. Поэтому для Китая становилось жизненно важным углубить историю того или иного явления, в том числе и ушу, до легендарных основателей Китая, до предела древности, когда оно приобретало бы абсолютную ценность изначальной реальности. Истинное ушу для китайского сознания не могло искажаться или «переделываться», ибо это было бы равнозначным «подправлению» древних идеалов. И, таким образом, зерна реальной истории боевых искусств падали на мифоло-гизированное китайское сознание, а оно отражало лишь то, что комфортно воспринимается им. Так возник миф о глубокой древности и «изначальности» ушу, хотя первые стили в реальности возникли никак не раньше XV века. Но западные поклонники ушу попались в эту ловушку китайского восприятия истории и доверчиво относят истоки ушу едва ли не за два тысячелетия до нашей эры. Но, может быть, мы найдем реальную историю ушу в китайских книгах? Но нет, как ни странно, даже сегодня большинство китайских книг с удивительным упорством либо описывают древние мифы, либо представляют собой сборники не связанных между собой выписок из династийных историй и уездных хроник. Авторский же текст — по сути, это связки между цитатами — дает их переложение с древнего китайского языка на современный. Парадоксален на первый взгляд тот факт, что в КНР не создано практически ни одной работы, пытающейся осмыслить ушу как социокультурный феномен. Однако этот факт не столько удивителен, сколько характерен. Китайская общая концепция развития ушу, лежащая в лоне чеканного материализма, сводится приблизительно к следующему. Ушу возникло в глубокой древности, в то время, когда в первобытном обществе люди вели ожесточенную борьбу за выживание и занимались охотой. Орудия труда одновременно являлись и орудиями ведения боя. В этой борьбе путем естественного отбора начали складываться примитивные способы оборонительной и наступательной техники при использовании рук, ног и простейшего оружия. Это и стало ростками ушу. Затем с началом активной межплеменной борьбы такое раннее ушу стало использоваться в борьбе за господство. Постепенно оно стало, с одной стороны, видом армейской тренировки, а с другой стороны, народной забавой. По китайским концепциям, ушу плавно и диалектически развивалось по восходящей линии от простого к сложному и постепенно превратилось в массовую систему физической культуры. Наконец, после народной революции 1949 года была проведена реформа ушу. КНР предложила особую концепцию ушу, которая специально не оставляла места тому духовному стержню, на котором строились веками боевые искусства. Вот одно из характерных определений, что такое ушу: «Ушу — это вид спорта, основанный на использовании наступательной и оборонительной техники ударов руками, ногами, захватах, бросках, колющих и рубящих движениях, используемых в комплексах-таолу и поединках, проводимых голыми руками и с оружием… Ушу в Китае носит широкий массовый характер и является традиционным видом физического воспитания с характерными национальными особенностями».[5] Иначе говоря, по современной концепции китайских теоретиков, ушу — это массовый вид физической культуры, развившийся из методов ранней борьбы путем обычного технического усложнения. У нас еще будет возможность выяснить, как в Китае, где столь высоко ценилась именно внутренняя, духовная сторона жизни, ушу стало оцениваться исключительно как «вид спорта». Пока же заметим, что связано это с перерождением, секуляризацией духовной традиции, а осмысление ушу нередко оказывалось заложником тех политических кампаний, которые проходили в новом Китае. Но вот парадокс: во всех китайских работах по ушу роль традиционных философских систем Китая — конфуцианства и в особенности даосизма — почти не затрагивается. Даже в фундаментальном труде Си Юньтая «История китайского ушу», который одним своим названием претендует на всеобъемлемость, этой теме посвящено лишь немногим более страницы! Таким образом, ушу вырастает перед нами как конгломерат чисто механически связанных между собой приемов. Оно лишается внутреннего драматизма, чисто духовного посыла к развитию. Неясным остается самое главное — как передавалось ушу, да и что, собственно, передавалось внутри традиции боевых искусств. Почему эта традиция оказалась столь сильна, столь привлекательна, что охватила собой во времени почти два тысячелетия, а в пространстве — практически все население Китая? Именно на этот главный вопрос нам и предстоит ответить. Глава 2 В преддверии Неба

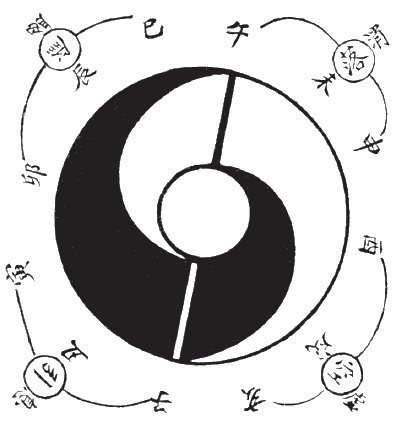

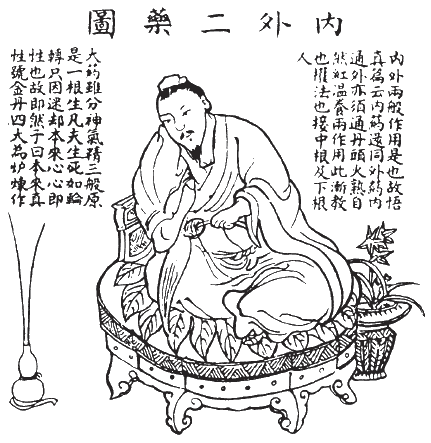

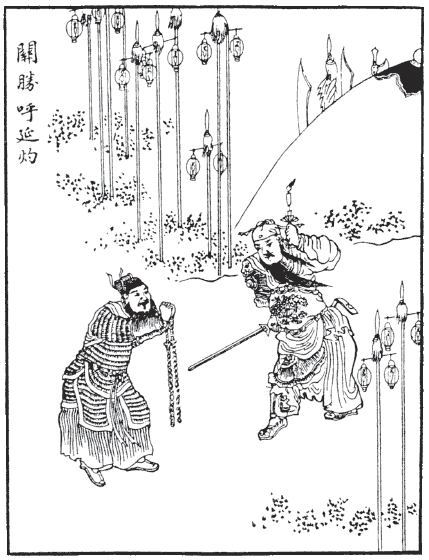

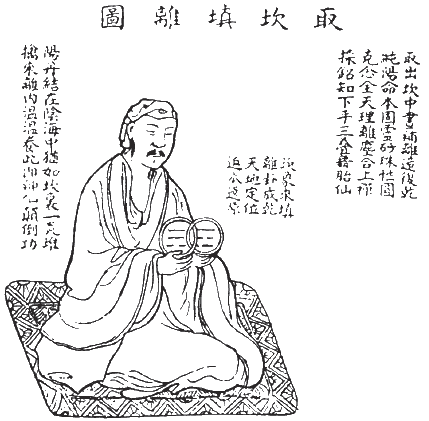

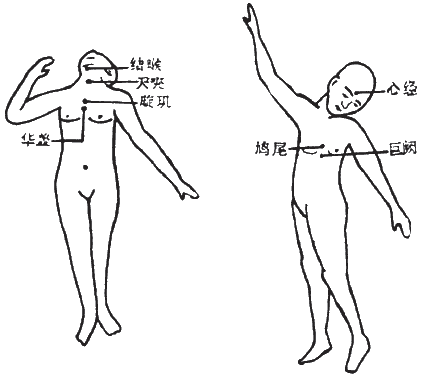

Метаформа и метафора Сколько бы ни говорили на Западе об ушу — тем не менее, китайские боевые искусства, по существу, остаются до сих пор явлением малоизвестным. Речь идет, конечно, не столько о технической стороне, сколько о внутреннем мире, самом «теле» духовной традиции ушу. Но именно в этом — сущность, в этом — ответ на все вопросы неоднозначной и во многом противоречивой истории ушу. С этой, пожалуй, самой сложной темы мы и начнем разговор. Признаемся: смысл ушу весьма сложно передать словами. Сами китайцы зачастую просто отказывались рассказывать об ушу, советуя в процессе занятий достигнуть внутреннего переживания боевых искусств. Не случайно еще в шаолиньском каноне «Цюаньцзин» («Трактат о кулачном искусстве») с поразительной настойчивостью повторяется фраза: «Это можно постичь мыслью, но нельзя выразить словами». Становится ясно, почему любой китайский знаток ушу без труда перечислит десяток стилей, расскажет пару красочных легенд и все же это ничуть не приблизит нас к смыслу занятий ушу. Какая «сверхцель» преследовалась в процессе занятий боевыми искусствами?  Символическое изображение инь и ян Прежде чем ответить на этот вопрос, мы должны четко уловить разницу между тем, как сами китайцы оценивали ушу, и тем, чем реально боевые искусства явились для китайской культуры. В Китае сложилась определенная культура боевых искусств со своими законами и правилами, со своей литературой и театром, с поэзией и рисунками, учебными заведениями, школами, своей элитой и ритуалами. И в то же время весь этот комплекс был столь плотно интегрирован в повседневную жизнь Китая, во всю китайскую культуру, что мы никогда не сможем четко сказать, где кончается культура «вообще» и начинается культура ушу «в частности». Во всяком случае, для китайцев никаких отличий не существовало, ибо ушу и в рассказах, и в легендах, да и в чисто психологическом восприятии символизировало всекитайскую культуру, и даже более того — ее самые сокровенные, внутренние потоки. Исток такого отношения очевиден: китаец никогда не воспринимал ушу как совокупность приемов, методов тренировки или, скажем, как какой-то отдельный стиль. Ушу для него становилось метаформой священного и внутреннего (в отличие от внешнего и профанного, вполне обыденного) и в то же время метаформой всей культуры. Что такое метаформа в контексте боевых искусств? Мы уже заметили, что на протяжении всей истории китайцы воспринимали ушу не как некое явление, имеющее конкретную сферу применения, скажем, в области сражений или оздоровления организма. Ушу для Китая не имело четко очерченной границы — под него могли подпадать и способы ведения сражений, и медитативные упражнения для достижения просветления, и ритуальные танцы, вызывающие поистине эстетическое наслаждение как для их участников, так и для зрителей. По сути дела, ни один китайский мастер ушу так никогда и не сумел объяснить, что же такое ушу и чем он вообще занимается, — такой вопрос для него мог бы показаться нелепым и вздорным. Ибо в голове живет не четкая структура, не конкретное определение, но образ, форма, постоянно выходящая за собственные границы и постоянно сливающаяся со всей культурой, — метаформа. Китайцы занимались ушу не потому, что это было необходимо в какой-нибудь конкретной ситуации, но потому, что в Китае — и в этом главная особенность именно китайских боевых искусств — ушу превратилось в форму существования культуры и к тому же создало и свою «малую» культуру — литературу, мифологию, формы поведения и взаимоотношений, методы ритуальной деятельности. Мы без труда замечаем, что, говоря об ушу, приходится говорить практически обо всех явлениях китайской культуры, начиная от философии и вплоть до традиций питания и повседневной жизни. Итак, образ ушу, как он сложился в Китае, выступает одновременно как метафора всей китайской культуры, того пространства цивилизации, в котором живет каждый китаец. Мы часто будем говорить об ушу как о мифе. Это отнюдь не означает, что ушу вообще не существовало, скорее наоборот — не было той поры общества, где бы не занимались ушу в той или иной форме. Но в рассказах о боевых искусствах, в династийных историях и житиях мастеров китайцы передавали друг другу не историю ушу, но некую исторически сложившуюся метаформу культурного явления, метафору глобальной имперской культуры. Именно поэтому в историях о возникновении стилей ушу мы встречаем одни и те же сюжеты, будто речь идет собственно об одном стиле, — например, китайца, который сначала не мог овладеть искусством боя, а потом стал учиться у животных и стал мастером; или человека, который воспринял свои знания от мистического бессмертного учителя, который так и не назвал ему своего имени; или китайца, которого никто не хотел учить, и он занимался, тайком подглядывая за занятиями мастеров, и сам стал мастером. Описания мастеров также абсолютно типичны, схожи даже по внешнему облику, будто мы говорим об одном человеке (для китайской культуры так и есть — речь идет о Мистическом Первоучителе). Даже те стили, которые никак не были связаны с глубокими духовными корнями, рассказывают о сложной философии, будучи при этом не в силах изложить, о чем, в сущности, идет речь. Чисто ритуальным и даже ритуально-танцевальным школам ушу приписывается необычайная боевая эффективность, а небольшие, чисто локальные и неэффективные в боевом отношении (например, знаменитый на Западе стиль винчунь, или, правильнее, юнчунь), обрастают мифами о непобедимости и сложной внутренней работе, хотя явно уступают и в том и в другом среднему уровню китайского ушу. Все эти явления возникают по одной простой причине — так велит метаформа культуры, метафора обладания всей совокупностью культурных явлений внутри одного стиля. Итак, попытаемся разобраться, какова была эта культурная метаформа для ушу, что предписывала она понимать под термином «боевые искусства». Семя мира Западный мир не прочь порассуждать о «глубокой философии» восточных боевых искусств. Правда, мало кто обращает внимание, что собственно «философии ушу» или «философии каратэ» не существует, — боевые искусства используют многие духовно-религиозные системы, например, буддизм, даосизм, конфуцианство, преломляя их в своей практике. Какой-то отдельной, особой «философии ушу» не существует, но есть Учение ушу, сотканное из десятков философских направлений и духовного опыта сотен мастеров. О чем же оно говорит? Вчитаемся еще раз в слова известного мастера синъицюань Чэ Ичжая, вынесенные в эпиграф главы: «Пути боевых искусств сходятся к срединному Пути-Дао… И смысл ушу — в постижении этого Дао». Оказывается, что смысл практики ушу заключен не в обыденных тренировках и даже не в доведении своего мастерства до совершенства, но в постижении универсального Пути всех вещей — Дао. Об этом понятии написаны многие мистические трактаты и научные труды, и вряд ли стоит пытаться хотя бы в общем очертить понятие «Пути» в китайской традиции. Мы обратим внимание лишь на то, что сущностно важно для нашего повествования. Дао порождает весь мир, все явления, при этом вечно оставаясь непроявленным и невидимым. Оно обладает абсолютным могуществом и необоримой мощью, и путем сложной духовной практики человек способен достичь гармонии с Дао, слиться с ним. Именно такой человек и именуется в китайской традиции «мастером» или «совершенномудрым». Дао непостижимо умозрительно и находится вне чувственного мира. «В вещах Дао неразличимо-туманно. Неразличимо-туманное, но в нем заключены образы. Туманно-неразличимое, но оно объемлет вещи. Отдаленное и темное, но оно содержит семя».[6] Дао безбрежно, оно дает рождение всем вещам мира и прежде всего «вселенской триаде» — Небу, Земле и Человеку. Это вечно существующая первооснова и толчок любого явления, проявляющаяся в мириадах образов и изменений. Этому потоку нельзя противоречить или «бороться» с ним, так как Дао — Путь всякого явления и человека, и бесконечно мудрым становится лишь тот, кто следует Дао, пестует его, прозревает его проявление внутри себя. «До того как появились Небо и Земля, в середине великой пустоты и безграничности существовала в хаосе пневма-ци, и зовется это состояние Беспредельным, Беспредельным и Великим пределом. Великий предел — это корень Неба и Земли, исток и начало мириад явлений». Незнающему человеку может показаться, что он читает сложный философский трактат, рассказывающий о каких-то эзотерических понятиях и процессах. Но здесь-то и проявляется поразительное единство мистического и повседневного для китайской традиции — перед нами не какие-то отвлеченные рассуждения китайского мистика, но вполне конкретный текст по тайцзицюань. И в своих первых строках — обратим на это особое внимание — он повествует не о технике боя, не о том, как надо передвигаться или уходить от ударов, а именно о философских понятиях. Доверимся древнему тексту и попытаемся разобраться, о чем, в сущности, идет речь.  Схема единого ци, возвращающегося в небытие и пустоту Прежде всего, перед нами ключевое понятие, ставшее ключевым не только для ушу, но и для всей мистико-духовной культуры Китая, — «ци». Существуют десятки переводов этого термина — «пар», «воздух», «энергия», «пневма». Мы специально оставим этот термин непереведенным, так как прежде всего он не имеет прямого аналога ни в одном языке, должен пониматься контекстуально и скорее соотносится с восточным «энергетическим» видением мира, нежели с каким-то конкретным явлением. Именно осознание внутренней соприкасаемости человека с миром, в результате чего он «напитывался» энергией или, наоборот, терял ее, и породило в конечном счете такие системы Востока, как йога, ушу, суфийские радения и многое другое. Ци понималось в китайской традиции как универсальная квазисубстанция, своеобразная энергетическая первоткань космоса. Ци наполняет внешний мир («внешнее ци») и самого человека («внутреннее ци»), более того — сам человек рождался от «сгущения ци отца и матери». Нетрудно понять, что смерть человека являлась «рассеиванием ци», поэтому многие системы восточной психопрактики преследовали цель постоянной «концентрации ци», «доведения циркуляции ци до совершенства», что не только продлевало физическую жизнь, но и опосредовало духовную связь с Космосом, ибо, как гласит фраза из канонов стиля тайцзицюань, «и небо и человек — все пронизано Единым ци». Так устанавливалось небесно-земное единство Человека.  Изначально ци находилось в хаосе, в этот момент не было ни Неба, ни Земли, ни какой-либо предшествующей формы. Это состояние (если вообще позволительно употреблять такое понятие в данном контексте) звалось Беспредельным (Уцзи) или Прежденебесным началом (Сяньтянь), то есть существовавшим еще до возникновения Небес. Фактически, это была абсолютная пустота, мир на уровне замысла, а точнее — нечто, предшествующее даже самому замыслу. Прежденебесное противопоставляется и одновременно определяет иное состояние мира — Посленебесное (Хоутянь), то есть мир вещей и явлений. Причем переход Прежденебесного в Посленебесное обратим, и человек особыми методами может вернуться к началу мира, перейти от бытия (ю) к небытию (ую), от наполненности — к абсолютной Пустоте (Кун). В китайской мистике и эстетике Пустота является величайшей созидательной силой. С одной стороны, она не содержит никаких форм и предметов и даже не определяет, какими они должны быть, но, с другой стороны, дает возможность возникнуть любой форме. Это преддверие всего мира, а точнее, как говорили сами китайцы, «мир на уровне семени (цзин)», именно Дао содержит эти «семена». Выражение весьма точное — мир как бы зачат, задуман, но не проявлен, не актуализирован в виде предметов, явлений и даже человеческих помыслов. Это изначальное состояние (точнее, предсостояние) считается высшим истинным состоянием души. Более того, оно дано человеку не как некая теоретическая модель, но как переживание, особая предрасположенность сознания к открытости миру. «Истинный удар исходит из пустоты», — гласит поговорка в стиле синъицюань. Это значит, что такой удар обладает высшей поражающей силой. Более того — и нам это может показаться весьма удивительным — он может отсутствовать в виде физического действия. Разве возможно такое? Если мы говорим об ударе, то в обыденном понимании это всегда движение, жест — резкое движение рукой или ногой. Но в закрытой традиции ушу существует понятие «внутреннего удара», «удара сердцем», «сокровенного удара», который действительно не требует физического усилия. Сразу подчеркнем, что здесь не идет речь ни о тайных «энергетических ударах», ни о «выбросе энергии на расстояние». Дело в другом — это и есть проистекание небесной воли во внешний мир через человека, особое действие Дао, «которое ничего не делает, но нет того, что оставалось бы несделанным». Китайская традиция связывала становление мастера не с актом постепенного совершенствования, но с моментом внезапного перерождения. Естественно, это не исключало долгих лет тренировки, мучительных поисков, раздражающих неудач. Но само мастерство приходило внезапно — оно ведь было равносильно озарению, качественному перерождению человека. Точнее, это было новое метафизическое рождение, посвящение в мистерию. Правда, посвящение, совершенное не на словах, не через какой-то ритуал или заклинание, но через внутренний толчок. Интересны описания этого момента озарения, приводимые великими мастерами. Они не похожи одно на другое, но есть одна примечательная особенность — все посвященные говорят о «переворачивании» мира, о том, что «мир хотя остается прежним, но как бы совсем другой». Человек начинает понимать его, чувствовать его, не случайно в буддизме это сравнивалось с открытием «третьего глаза» в человеке. Такой момент озарения, символизирующий приход мастерства, мы встречаем, естественно, не только в ушу. Например, знаменитый японский мастер, основатель айкидо Морихэй Уэсиба так описывал это событие: «Я прогуливался один в моем саду и внезапно почувствовал, как небо и земля приходят в вибрацию. От земли начал подниматься золотистый пар и окутывал мое тело, которое становилось все легче и легче. Я начал понимать щебет птиц и одновременно почувствовал, что я постигаю замыслы Вселенной». И здесь, в этот момент величайшей истинности, прозрения не только глубин мира, но самого трансцендентального, внемирского начала, обыденный мир как бы переворачивается. Чисто внешне он остается тем же, не меняются ни его краски, ни его контуры. Приходит просто иное миропереживание, иное чувствование — то, которое даосы называли «Великим чувствованием» и «Великим озарением». Действительно, мир идет вспять, развивается в обратную сторону, уходит в собственное семя, в Пустоту, как говорили сами даосы — в «Великий ком». Мастер, следующий Дао, также приходит к началу не только всех вещей, но и самого себя, уподобляясь «нерожденному младенцу», «ребенку, который еще не научился улыбаться». Человек проходит как бы обратное развитие, погружаясь в лоно Великой пустоты и прозревая свой «изначальный лик». Как говорили учителя, в процессе занятий следует преодолеть путь от постижения «сердца человека» — тварного, преходящего, полного желаний, беспокойств и мыслей — и прийти к нетварному «сердцу Дао», двигаться от бытийственности человека ко внебытийственности пустоты, царящей в просветленном сознании. Он пустотен и незаметен, он потаен, находясь не в мире, но в преддверии мира. Он предшествует всякой форме и даже мысли вообще. Таким образом, мастер действует не в мире форм или каких-то приемов, но на уровне «семян», предформ. Более того, будучи реальным и вполне конкретным человеком, в своем метафизическом плане он не имеет собственной формы, так как его действия являются не более чем откликом на «действие Дао», или эхом «музыки Неба, которая упорядочивает все звуки». Воля за пределами воли Что движет человеком, что заставляет его реализовываться в акте мастерства? Собственное ли желание, неудовлетворенные амбиции, честолюбие, филантропия или нечто другое? Китайская эзотерическая традиция утверждала, что всякому действию, жесту и даже помыслу предшествует «воля», или «волевой импульс» (и). Сразу оговоримся: это отнюдь не то понятие, которое мы имеем в виду, говоря, например, о «силе воли», оно вообще не принадлежит ни к миру людей, ни к миру бытия — данному, вещному. Воля выступает здесь как высшая творческая сила, как суть и форма действия Неба, реализующаяся в человеке. В китайской художественной эстетике существовало прекрасное выражение «писать волю» (се и). Долгое время представителями западной традиции это выражение понималось буквально — выражать свои внутренние чувства, помыслы, свой душевный настрой. Но внутренняя китайская традиция вела речь о другом — отнюдь не о собственном, личностном настрое, а о Небесной воле, по сути — Дао, которая глаголет в человеке. Поэтому на художественный свиток изливалось не душевное состояние самого человека, но всегда звучало высшее, предданное слово как эхо Дао. Сам пейзаж, прекрасные горы, бурные водные потоки, темнеющий лес — все эти размывы туши и наплывы красок были не реалистичны, а символичны, они не формировали изображение, а обнажали вселенскую глобальную Пустоту, которая стоит за всякой формой и которая есть преддверие всякой формы, да и культуры вообще. Этот же принцип глобальной «воли Неба» существует и в ушу. Истинный мастер должен, например, осмыслять всякий прием не на уровне формы, а на уровне ее преддверия, или, правильнее говоря, предчувствия. «Едва ты задумал сделать комплекс и еще не начал первое движение, ты уже должен знать, как будет выглядеть последнее движение», — говорят мастера ушу. Отсюда же родился и принцип «трех внутренних соответствий», широко известный в десятках стилей ушу. Он гласит, что три начала формируют каждое действие человека — воля, ци и физическая сила (ли). Дабы достичь взаимосоответствия этих трех начал, боец должен прийти в состояние абсолютного душевного покоя, когда он становится способен в полной чистоте воспринимать импульсы природной естественности. И тогда он воспринимает волевой посыл Неба, тогда он принимает на себя творческий акт самой природной чудесности. Еще нет действия, еще даже нет замысла действия, человек даже не знает, каким оно будет. Он просто находится в полной гармонии с ритмами природы, а это значит, что всякое его действие, слово и даже замысел будут не действиями конкретной личности, но «сверхдействием Дао». Кстати, именно в этом и коренится смысл важнейшего требования, встречающегося во всех «внутренних» системах Востока — достичь полного покоя в мыслях, глобальной умиротворенности, когда человек слышит «флейту Неба» во всей чистоте ее беззвучных звуков. Этот небесный импульс устанавливает в человеке циркуляцию ци, а ци в свою очередь стимулирует физическую силу. Так рождается «истинное движение», исток которого находится вне человека, во внебытийном пространстве Небес. В таком состоянии боец не делал каких-то выученных движений — он лишь следовал ритмам Неба. Поэтому любой комплекс ушу (таолу) считался выполненным правильно не тогда, когда человек абсолютно корректно делал все удары и передвижения, но когда он каждым своим движением откликался на невидимое «движение Неба», на переход двух взаимодополняющих и взаимопротивоположных начал — инь (темного, пассивного — женского) и ян (светлого, активного — мужского). В форме это проявляется как параллельное наличие противоположностей: «Будь спокоен, как горный пик, и подвижен, как водный поток. В дуге обнаруживай прямую, а всякую прямую немного изгибай». Теперь нам нетрудно понять, почему, как учили китайские мастера ушу, «истинный удар исходит от сердца». Так приходит воистину целостное движение, когда движется не столько рука или нога, когда в удар вкладывается не просто мощь всего тела или «сила духа», но в нем присутствует Небесная мощь. Древний трактат раскрывает секрет такого истинного приема: «Сначала движение рождается в сердце, затем — проявляется в теле. Живот не напряжен, и ци входит в кости, дух умиротворяется, а организм обретает покой. Ежемгновенно сохраняй это состояние в своей душе. Помни: если что-то начало двигаться, то нет того, что бы не пришло в движение. Если что-то обрело покой, нет того, что бы не успокоилось».[7] Обратим внимание, что перед нами не просто чисто движенческий принцип, но прежде всего сочетание двух начал — инь и ян. Движение — функция ян, покой — функция инь. Следуя неоконфуцианской теории, на основе которой возникли такие известные стили, как тайцзицюань и синъицюань, когда инь и ян движутся, они разделяются, когда приходят в покой — вновь соединяются и обретают изначальную нерасчлененность, фактически — приходят в состояние Великого предела. Таким образом, за внешним движением в ушу стоит вселенская трансформация, космическая жизнь, данная в бесчисленных переливах и модуляциях. Человек не просто выполняет приемы — он переживает эту жизнь Космоса. Например, когда он поднимает руки (первое движение во многих комплексах ушу), это становится равносильно разделению инь и ян, когда руки опускаются, он возвращается к Великому пределу. Здесь нет или, во всяком случае, не должно быть элемента имитации или «игры в Великий предел». Например, в стиле синъицюань основная позиция называется «саньтиши» — «позиция трех начал», т. е. Неба, Земли и Человека. Принимая ее, человек как бы объемлет собой эту Вселенскую триаду, сводя ее воедино, приводя все вещи к единому знаменателю — к самому себе и к собственной личности, равной Вселенной. Ушу выражает во многом именно эту «срединность» человека — посредника между Небом и Землей, между внутренней и внешней реальностью. Ведь только он один способен сначала пережить символизм всех внешних форм, а затем проникнуть за них в глубь метафизической действительности. «Укоренение в Земле и связь с Небом» Символика человеческой «срединности» проявляется, например, в осознании всякой позиции как «укоренения в земле и подвешивания к Небу». Человек в этом случае является местом соположения космических сил, грандиозного слияния вселенских начал. Универсальность и полнота внутренних свойств позволяют человеку, следуя потоку природных изменений и отстранив деятельную работу разума, очистив его, довериться миру и вобрать в себя все феномены мира форм. Доведя этот процесс до завершения, он достигает Великого предела и, наконец, состояния Беспредельного. Метафизическое звучание сущности позиций можно ясно видеть на примере основной стойки в стиле синъицюань. Примечательно, что трактовка ее смысла считалась внутренним секретом школы, в то время как ее внешняя форма изучалась с первых же дней тренировок. Она называется «саньтиши» — «позиция трех начал» или «саньцайши» — «позиция трех вселенских начал». Принять такую позицию несложно, и закономерно возникает вопрос: чем были заполнены многие месяцы, а порой и два-три года, отводившиеся на изучение этой позиции? «Три драгоценности» — это Небо, Земля и Человек. Но магическое число «три» в китайской традиции имеет немало соответствий с космическими силами, при этом все большое сводимо к бесконечно малому. Например, «три драгоценности» на Небе — это луна, солнце и звезды; на Земле — реки, долины и горы; в Человеке — ци, семя-цзин и дух-шэнь. Малое обнаруживается в большом, а большое бесконечно прозревается в малом, в сводимой к минимуму субстанциональной сущности. «Далекое-близкое» (юаньцзин) — называли это китайцы, имея в виду перетекаемость, абсолютное пространственное и временное созвучие мира. В этой позиции, равно как и в обыденной, но при этом всегда мистической жизни человека, он занимает промежуточную позицию между Небом и Землей, опосредует их связь, служит медиатором взаимоотношений и регулятором их созвучия. Не правда ли, эта целевая установка — обнаружить себя в пространстве между Небом и Землей — весьма далека от тех «практичных» целей боевых искусств, которые приписывают ушу европейцы. Должно прийти внутреннее осознание собственной вплетенности в ткань мира, как сказали бы китайцы, — «запутанность в сетях Дао». Естественно, что здесь речь идет уже не об отработке позиции и даже не о выработке какого-то особого внутреннего состояния или психического настроя, но о глобальном перевоплощении человека в космическую величину, когда он становится сущностной частью космического хора вещей и явлений.  Доверие к миру и желание общаться со всем, что в нем существует, — это результат осознания человеком своей принадлежности к жизни Космоса, к Вселенской триаде. Оно дано как чувство затаенной, глубоко интимной радости от возможности такого глобального бессловесного диалога всего со всем и переживания приобщения к священному в его «земной», посюсторонней реальности. Появляется понимание всеобщей содоверительности, взаимной искренности мира и человека. Как ни странно, но именно искренность человека становится кардинальным фактором для его вхождения в мир боевых искусств — не сила, не упорство, но именно искренность. Не случайно знаменитый мастер тайцзицюань Дун Иньцзе объясняет путь ушу исключительно как путь искренности: «Лишь тот, кто искренен в своих помыслах, сможет прочувствовать Небо и Землю».[8] Искренность — суть естественная коммуникация мира, но она не рождается сама собой, а устанавливается между людьми, достигшими высокой стадии внутреннего развития, доверившимися мудрости мира и естественности своих природных свойств. Другим космогоническим принципом, пришедшим в ушу, стало так называемое «принятие Земли». Если от Неба человек напитывался энергией ян-ци, то в Землю следовало «врастать», «укореняться», дабы напитать тело инь-ци. Земля вообще рассматривается как начало инь, она образовалась именно от сгущения темного инь-ци. Дабы реализовать свою «срединную» функцию, боец должен искренне и целостно довериться земле, чисто внутренне «принять ее в себя». «Принятие Земли», хотя его и можно считать чисто психологическим фактором, имело непосредственную реализацию во вполне конкретных приемах. С этим был, в частности, связан принцип правильной и устойчивой позиции. На первый взгляд, смысл устойчивой позиции заключается лишь в обеспечении стабильности всего тела при ударе, к тому же бойца трудно вывести из равновесия подсечкой. Но всякое понятие ушу всегда имеет свою метафизическую глубину, и даже обычное понятие «устойчивость» обретало символическую перспективу. Так, во время тренировок в школах внутренних стилей тайцзицюань и синъицюань ученики представляли, как из центральной точки стопы юнцюань («Бьющий родник») в землю врастали «человеческие корни», уходящие на глубину до метра. Они высасывали «соки земли», омывали и напитывали ими тело человека. И вот в тот момент, когда человек полностью отдавался земле и когда она, в свою очередь, начинала предоставлять ему свою мощь, считалось, что истинный боец «взошел на земной престол». Отметим, что до того, как свершилось это «восхождение», в некоторых школах, например, в провинциях Шаньси и Хунань, вообще не начинают учить никаким другим приемам или принципам, ибо справедливо считается, что человеку еще неоткуда черпать свои силы. Дальнейшая отработка передвижений также заключается в умении ощущать землю не столько под ногами, сколько внутри себя. Земля, осознаваемая первоначально исключительно как опора под ногами, начинает мыслиться уже исключительно как одно из начал Вселенской триады. Представим себе, каково должно быть ощущение человека, уподобившегося «вырастающему из земли могучему древу»! Сегодня мало уже кто знает, что ранние медитативно-дыхательные упражнения, выполняемые в высоких стойках без движения (так называемое «столбовое стояние» — чжаньчжуан), служили реализацией этого принципа «укоренения». Практически во всех стилях ушу встречается «столбовое стояние» — чжаньчжуангун, при котором человек, поставив ноги на ширину плеч и подняв руки на уровень груди, будто захватив шар, находится в этой позиции до часа. В синъицюань, где нахождение в базовой позиции «трех начал» могло продолжаться до сорока минут, требовалось также прежде всего ощутить это состояние «врастания», или «вкручивания в землю». Принятие земли оказалось на первых этапах развития «внутренних стилей» одним из самых важнейших постулатов, так как этот принцип служил видимой реализацией более общего и более глобального принципа — «ясного различения пустого и наполненного». Такое опустошение-наполнение прежде всего также отрабатывалось через особые передвижения, где огромную роль играют «шаг тайцзи» — плавный накат с пятки на носок или «шаг багуа» — накат с носка на пятку. В любом случае движения «должны быть подобны шагу кошки», «будто идешь по хрупкому льду», «словно боишься наступить на иглу». Так рождается принцип «пустотной осторожности». Но за ним идет принцип «наполненной твердости» — лишь только стопа всей своей поверхностью коснулась земли, она моментально врастает в нее, причем это врастание обусловлено не волевым приказом человека, но спонтанным «притягиванием», происходящим благодаря чисто внутренней, душевной «открытости земле». Особым взаимоотношениям человека с землей было посвящено немало рассказов из мира ушу. Например, великих мастеров синъицюань Го Юньшэня и Ли Лонэна, мастера тайцзицюань Ян Баньхоу не могли и вшестером оторвать от земли, привязав к ним веревки, так плотно они «укоренились в земле». Великий Дун Хайчуань, патриарх багуачжан, расставив по нескольким кругам хрупкие фарфоровые чашечки, переходя по ним, выполнял полный комплекс по своей школе, не расколов ни одной. С другой стороны, существовало и искусство «отталкивания от земли», или «облегчения веса тела», истоки которого также лежат в налаживании особых отношений с землей. Ян Баньхоу, например, отличался тем, что даже в самый дождливый день, когда дороги полностью размокали и превращались в глиняное месиво, обычно приходил в гости без малейших следов грязи даже на подошвах. Как он сам искренне объяснял, он просто «передвигается на несколько цуней (сантиметров) над землей, так как очень не любит грязь». Его отец Ян Лучань (основатель стиля Ян тайцзицюань) также отличался завидным мастерством. Одна забавная история рассказывает, что как-то Ян Лучань сидел на берегу озера и ловил рыбу. Проходившие мимо местные бойцы решили подшутить над ним: так как никто из них не мог одержать верх над Ян Лучанем в прямом бою, они решили просто-напросто столкнуть задумавшегося Яна в воду, заставив его тем самым потерять лицо — страшный позор для всякого китайца. Но они не только не смогли сдвинуть Яна с места, но каким-то непостижимым образом сами полетели в озеро![9] «Принятие земли» заключается не только в особой форме постановки стопы, но и в положении всего тела. Сунь Лутан, говоря о «влечении к земле», объяснял это так: «Когда рука выставлена вперед, ее локоть неизменно должен быть обращен вниз, будто земля притягивает его». Похожий принцип мы встречаем и в тайцзицюань: необходимо, чтобы плечи были опущены, локти смотрели вниз. Упрись макушкой в Небо, укоренись ногами в Земле. Здесь человек проходит как бы «обратное развитие», погружаясь в Великую пустоту, и прозревает тем самым свой «изначальный лик». Как учат наставники «внутренних направлений» ушу, в процессе занятий адепт преодолевает путь от постижения «сердца человека» — обыденного и земного разума — к пониманию «сердца Дао», двигаясь таким образом от бытия человека и мира к пустоте, царящей в просветленном сознании. Тело человека и тело Космоса Союз Человека, Неба и Земли равносилен духовно-телесному единению самого человека. Китайская традиция всегда осмысляла мир в форме природно-телесного единства. Не только человек был «маленькой вселенной», но и Вселенная сама представлялась именно в телесных терминах. В той же позиции саньтиши каждая часть тела соответствует своему космическому началу: ноги — Земле, живот — Человеку, голова — Небу. Существовало и более мелкое подразделение, например, стопа соответствовала Земле, коленный сустав — Человеку, а бедро — Небу. Подобным же образом осмыслялись и все другие части тела. Благодаря этому сам человек оказывался бесконечным сочетанием образов космического триединства, а следовательно, приобретал мощь и одновременно пустотную неуязвимость Дао. Философская традиция ушу как нельзя более тесно была связана с пониманием телесности в Китае. Телесность как таковая не отождествлялась лишь с физическим телом (шэнь), но осмыслялась непосредственно как потенциальная возможность тела жить духовной жизнью. Например, «единотелесность» бойца с Небом означала именно присутствие жизни Неба внутри тела человека. Такое понимание тела как сверхчувственного, запредельного начала позволило обнаружить в человеке и дать определение тем силам, которые в обыденном понимании отсутствуют. Обратим внимание: в Китае не существовало как такового разделения на духовное и физическое, на тонкое тело и его «грубую» мирскую оболочку; их потенциальное, внутриутробное единство всегда понималось как нечто отдельное как от духовного, так и от физического. Например, центральное понятие ушу — «усилие» (цзин), которое в равной степени исходит как «от костей и плоти», так и от волевого импульса (и), зависит как от морального усилия, особого состояния сознания, так и от чисто физической тренированности. Оно не противопоставляется физической силе (ли) как грубому началу, а наоборот, активно использует силу мышц (и сухожилий, добавили бы китайцы), но при этом максимально задействует циркуляцию ци в организме. Распространенной ошибкой стало утверждение, что будто бы в ушу, особенно во «внутренних» стилях, не следует или почти не следует использовать физическую силу. Даже великие мастера тайцзицюань были удивительно физически сильны, а шаолиньские монахи сочетают многочасовую медитацию с работой со штангой, чему автор этих строк сам был свидетелем. Такая путаница идет в основном из-за неправильных переводов (в том числе и с древнекитайского на современный — байхуа) необыкновенно живучих мифов об «энергетической работе» или оттого, что человек не получил посвящения во внутреннюю традицию, а следовательно — и в особенности использования силы в ушу.  Ци Древнее написание иероглифа «цзин», кажется, говорит само за себя — он состоит из графем «сила», «работа» и «водный поток». Попутно обратим внимание, что иероглиф «ци» также сочетает в себе физическое и несубстанциональное — графему «рис» как символ субстанциональной жизни, произрастающей от земли, идущей от женского начала (инь), от лона, и графему «пар» как символ несубстанционалъного, чувственно неразличимого начала, расположенного над «рисом» и осмысляющегося в китайском мистицизме как начало ян. Так или иначе, ключевые понятия китайского мистицизма, связанные с ушу, всегда отражали эту особую стадию развития живого организма, который преодолевает физические границы, при этом всегда оставаясь вполне субстанциональным и реально ощутимым. Именно так китайские мастера «пользовались силой, не прибегая к силе», «начинали наносить удар физической силой, а заканчивали выбросом ци и так рождали усилие цзин». Отсюда и понятие «удара» (да) превосходило собственно движение рукой или ногой, но было эквивалентно реализации этого духовно-физического единства, не случайно в большинстве текстов по ушу речь идет именно о «чудесном», о «священном» ударе, об «ударе, равном Небу». Возвращение к Дао Хотя Дао не имеет постоянной формы, необъяснимо в знаковых системах, например в словах, его все же возможно постичь — увидеть его сокровенно-утонченную сущность (мяо). Дао можно не столько узреть воочию, сколько прозреть его проявления и его сущность за оболочкой вещей и явлений. Эта «внутренность» пуста и небытийна (точнее — сверхбытийна, ибо сама определяет бытие и небытие), так что эта сокровенно-утонченная сущность не более вербально выразима или поддается восприятию, чем внешняя сторона Дао. Так Дао утверждает себя через глобальное «всеотсутствие». Его синонимами являются «Великая пустота» (Тайсюй), «пустотности» (сюй, кун) как свойства истинного, изначального, доформенного мира. Такая даосская пустота содержит два смысла. Прежде всего, это полное неналичие. С другой стороны, это потенциальная возможность наличествования любого предмета, слова, рождения любого явления. Это — мир в потенции. Говоря о смысле ушу как возвращении к изначальной пустоте, китайские мастера имели в виду постоянное преодоление внешних форм (например, приемов) и прозрение за ней самой сокровенно-утонченной сущности ушу, его истока, то есть Дао. Знаменитый мастер синъицюань Го Юньшэнь так описал один из высших этапов совершенствования в своей школе: «Второй этап — это темная сила, что означает проникновение внутрь формы. Дыхание хотя и сохраняется, но кажется, что совсем исчезло, — зовется это эмбриональным дыханием. Смысл его незабвенен и не нуждается в помощи [в виде словесных объяснений]. Это и есть утонченно-сокровенное использование изменений духа. В сердце пусто и пещерно гулко, нет наличия и нет отсутствия, царит небытие и не-небытие. Это является путем возвращение к пустоте того, что не имеет ни звука, ни запаха. Здесь начинается третий этап, который и есть принцип циркуляции единого ци, самоналичное и неизменяемое Дао».[10] Поскольку Дао «самоналично и неизменяемо» (еще один его синоним — «постоянство»), оно само определяет суть и смысл любого действия. От идущего по пути постижения Дао требуется лишь следовать постоянным изменениям духа, происходящим в соответствии с Дао. Об этом и говорил Го Юньшэнь как об умении «использовать сокровенно-утонченные изменения духа». Все это есть проникновение в образы Дао и понимание внутренней, «второй» сущности любого явления. Многие понятия китайской натурфилософии находили свое конкретное отражение в ушу. Например, считалось, что Великий предел рождает пять первостихий, которые формируют собой мир: металл, огонь, воду, дерево, землю. В сущности, в «чистом виде» они не существуют, но вечно находятся во взаимопереходе, взаимодополнении (например, вода порождает дерево) и во взаимоотрицании (огонь отрицает металл). По такому же принципу строилась структура одного из самых сложных стилей ушу — синъицюань. В нем существовало пять базовых приемов, по сути дела — принципов, называвшихся по именам пяти первостихий. Но это были не просто случайные названия. В частности, рубящий удар ребром ладони соответствовал стихии «металл» и соотносился с образом металлического топора, срубающего дерево. Одновременно «металлу» соответствовали внутренний орган — легкие и его «внешний представитель» — нос. При таком ударе следовало «стимулировать ци легких», а также сконцентрироваться на прохождении ци внутри организма человека по особым меридианам. Таким образом, лишь один удар мог «запустить» в человеке сложнейший комплекс небесно-человеческих соответствий, вводя его в единый ритм с Космосом. Таким же образом строилась тренировка и в стиле багуачжан, где каждому базовому движению соответствовала одна из 64 магических схем, состоящих из сочетания шести целых и прерывистых линий — гексаграмм. Гексаграмма символизировала или душевное состояние человека, или природную стихию (например, тайфун, дождь), или развитие ситуации (прогресс, успех, крах). К тому же, каждой части тела человека также соответствует своя схема, и, выполняя движения, боец тем самым порождал в себе взаимопереход гексаграмм — фактически, небесных звуков. При этом весь комплекс выполнялся по кругу (точнее, по нескольким взаимопереходящим кругам), что символизировало целостность и бесконечность Небесного круга. «Неприукрашенная красивость» Все стили, все переливы «смыслов» боевого искусства единятся в лоне «срединного Дао», ушу «схлопывается» до своей внутренней формы, именно поэтому мастер Чэ Ичжай говорит о переходе во время тренировок ушу от «всераскинутости к простоте и неприукрашенности». Ушу превращается в чисто внутреннее искусство, тип переживания Дао, оно становится дорогой к слиянию человека с Дао. Лишь на первых этапах ушу может представляться способом боя или методом оздоровления. Высший же этап — просветление сознания, достижение высшего мастерства, называемого «гунфу». Мастер Сунь Лутан объяснял: «Практика кулачного искусства не заключена в каких-то формах, но лишь в целостности и полноте одухотворенного ци. Когда одухотворенное ци целостно, то и формы становятся завершенными, к тому же обретаешь подвижность и устраняешь закупорки ци».[11] Значит, внутренняя циркуляция ци (т. е. внутренняя форма) определяет правильность и завершенность всякого внешнего движения как в ушу, так и вообще в жизни человека. Человек становится «завершенным» (с китайского это могло переводиться как «округлый»), «внеущербным», «целостным» как внешне, так и внутренне. В момент занятий ушу он переживает полноту собственной природы. Но его природа — это проявление Дао, и, таким образом, ощущение собственной целостности вело к обретению некоего высшего типа искусства, высшего всеохватного умения. Такой тип Небесного искусства назывался в ушу «гунфу». Ушу, таким образом, представляется нам путем самораскрытия человека, особым типом переживания, который был рожден всем контекстом китайской культуры. И это осмысление ушу как Небесного искусства (Тяныун) присутствовало в сознании большинства занимающихся, объясняя удивительную тягу населения к боевым искусствам, сохранившуюся даже тогда, когда насущная потребность в изучении приемов самозащиты давно отпала. Глава 3 Постигая великое в неприметном